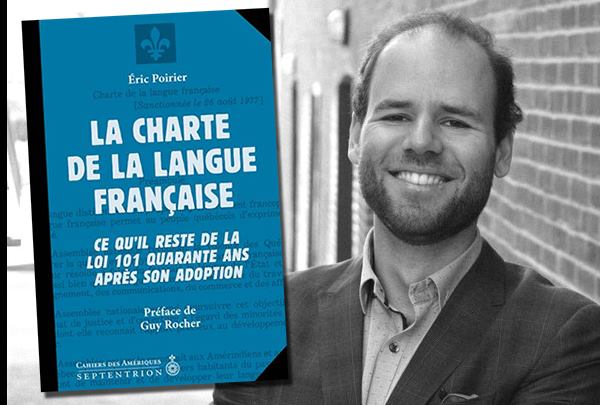

Que reste-t-il de « la loi la plus importante jamais votée par l’Assemblée nationale du Québec » 40 ans après son adoption ? Le présent ouvrage, que propose l’avocat et doctorant de l’Université de Sherbrooke Éric Poirier, dresse un portrait d’une ampleur sans précédent de la Charte de la langue française.

EXTRAIT DU LIVRE :

En 1977, on estimait que le français devait devenir « la langue commune des Québécois ».

À cette condition, la pression favorisant la fréquentation de l’école anglaise et l’utilisation de l’anglais au travail et dans le commerce au Québec s’estomperait. La Charte de la langue française (CLF), adoptée par l’Assemblée nationale le 26 août 1977, était conçue de façon à remplir cet objectif.

Pour l’atteindre, la CLF entendait intervenir dans l’espace public en ciblant des lieux où tous les Québécois devaient dorénavant transiger en français, voire exclusivement en français, sauf exception.

Un tournant dans l’histoire du Québec

Les concepteurs de la CLF n’avaient pas l’intention d’écrire une loi semblable aux autres. À l’été 1977, lors des travaux parlementaires précédant l’adoption de la CLF, Camille Laurin, le ministre responsable du projet de loi appelé à devenir la CLF, voyait dans son adoption un pas vers la construction d’une « société française », où le français deviendrait « la langue utile, la langue rentable, la langue indispensable ». Il y voyait un tournant dans l’histoire du peuple québécois, appelé à inaugurer « une nouvelle ère ».

Dans le livre blanc sur La politique québécoise de la langue française, l’énoncé de politique linguistique présenté par le gouvernement du Québec quelques mois avant l’adoption de la loi, la CLF y était présentée comme un « projet de société » dont l’objet était notamment de « définir un nouvel avenir linguistique » pour le Québec.

Une loi sur la langue de la trempe de la CLF dépasserait même en importance l’objectif de garantir l’avenir du français : « Garantir l’usage de sa propre langue, cela fait partie de la tâche d’établir historiquement un peuple de manière qu’il ne soit plus vulnérable à la dissolution, à une pauvreté qui serait une injustice commise par sa propre main ». Le livre blanc présentait donc sans détour l’intention d’un projet devant opérer une transformation majeure de la société québécoise.

Notons ici qu’une langue commune devait émerger dans le respect de la diversité. On entendait intervenir législativement pour faire du français cette langue de contact entre les Québécois, car autrement, sans une loi adoptée démocratiquement, la loi du plus fort ou la loi du libre marché allait se charger d’imposer l’anglais comme langue commune du Québec : l’une ou l’autre des langues française ou anglaise est appelée à y jouer ce rôle.

Dans un Québec bilingue, où l’État favoriserait le libre choix entre l’une ou l’autre des langues, le bilinguisme serait « constamment en danger de disparaître au profit de la langue la plus forte », comme le laisse entendre le politologue Jean Laponce. En situation de bilinguisme, « deux langues s’y disputent le privilège d’être chacune seule » ; elles « se chassent l’une l’autre ». Selon Laponce, « le but est de ne laisser qu’un seul vainqueur ».

Dans ce contexte, la CLF proposait un nouvel équilibre entre les langues tout en créant des conditions favorables au maintien et à la promotion des langues autochtones et en reconnaissant la communauté anglo-québécoise et la participation d’autres minorités.

Cependant, la loi adoptée le 26 août 1977 était une loi « ordinaire ». Ses principes fondamentaux ne possèdent pas de caractère supra-législatif (ou quasi constitutionnel) ; ils ne reçoivent aucun relais dans la Constitution formelle. À l’époque, on jugeait qu’il n’était pas nécessaire d’aller jusque-là.

Or, cet état, dans la mesure où le projet de faire du français la langue commune du Québec était accompagné de véritables résistances dans certains milieux, s’avère par la suite être le talon d’Achille de la CLF.

Souvent, les valeurs fondamentales d’un peuple possèdent un caractère supra-législatif ; elles sont enchâssées dans la Constitution formelle du pays. Hissées au plus haut échelon des règles de droit, elles acquièrent une forme de stabilité. Il devient impossible de les attaquer devant les tribunaux – un principe de la Constitution formelle ne peut en invalider un autre – et elles sont mises hors de portée du législateur ordinaire – pour les modifier, il faut une majorité qualifiée.

Mais la CLF, loi ordinaire, fait partie, dans la hiérarchie des normes de droit, des règles inférieures, des règles qui doivent céder advenant leur incompatibilité avec les règles supérieures inscrites dans la Constitution. De même, un simple changement de gouvernement peut suffire pour en changer les termes.

Le lendemain de son adoption, la CLF est l’objet de contestations judiciaires. Des modifications sont par la suite périodiquement apportées au projet initial ; certaines répondent des blocages retrouvés dans la Constitution du Canada, d’autres relèvent de l’initiative du législateur québécois.

Depuis 1977, ce sont les quatre domaines de la vie publique québécoise autour desquels s’articule la loi qui sont bouleversés : la langue de l’État québécois, la langue de l’enseignement, la langue du commerce et des affaires et la langue du travail.

De tous les changements apportés à la loi depuis 1977, nous ne sommes pas sans savoir que quelques-uns peuvent prétendre avoir fait progresser les droits du français, ou prétendre avoir étendu la portée de la loi au regard de son objectif. Toutefois, ceux-ci ne font d’aucune façon contrepoids aux principales modifications qui ont incontestablement et globalement restreint la progression de ces droits.

Considérant l’ampleur des bouleversements provoqués par les principales modifications apportées à la loi, on pourrait être tenté de croire que le législateur a abandonné les principaux moyens qu’il s’était donnés en 1977 pour atteindre l’objectif de faire du français la langue du Québec. Il devient difficile pour une loi d’y prétendre lorsque les moyens qu’elle se donnait pour y arriver – c’est-à-dire cibler des lieux où tous les Québécois doivent transiger en français – ne sont plus ou ont été grandement atténués.