Mathieu Bock-Côté | Journal de Montréal

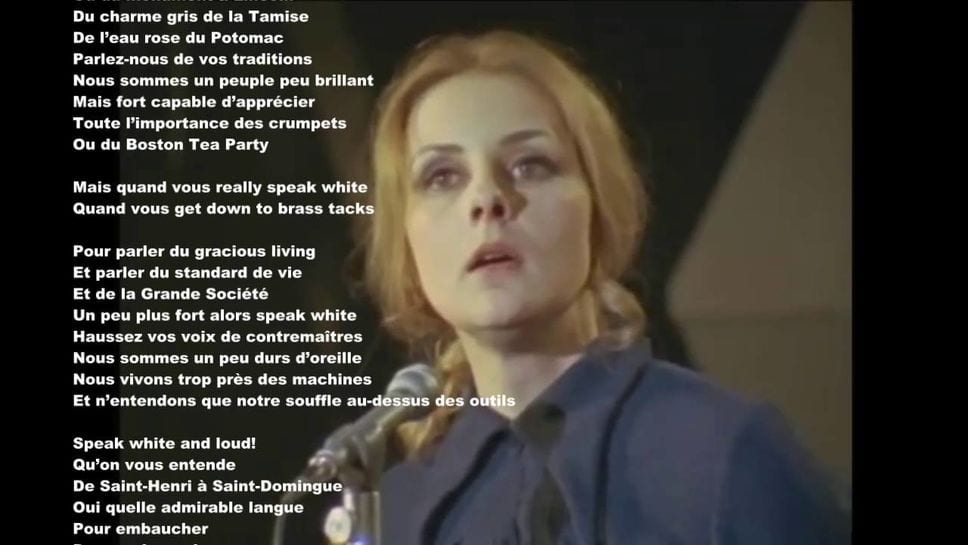

L’exaspérante formule «bonjour-hi» qui depuis des années, s’est imposée dans le langage courant des Montréalais vient enfin d’être perçue politiquement pour ce qu’elle est: un symptôme indéniable de l’anglicisation de Montréal. C’était une évidence, mais c’est désormais une évidence politiquement reconnue. Le bonjour-hi n’a rien d’une marque de courtoisie. C’est une forme de capitulation linguistique au quotidien. Cette formule envoie un signal simple: à Montréal, le français n’est qu’une langue sur deux, et certainement pas la plus importante. Elle est optionnelle. On peut la parler ou non, cela n’a pas grande importance, car toujours, il sera possible de passer à l’anglais. Dans certains quartiers de Montréal, on ne s’encombre même plus du bonjour, d’ailleurs. On pourrait dire la même chose de Laval. Et ceux qui insistent pour faire valoir les droits du français et réaffirmer son statut sont accusés d’agressivité linguistique, de nostalgie nationaliste, d’anglophobie ou même de racisme. Dès que les Québécois francophones veulent rappeler qu’ils ne sont pas des étrangers chez eux, on les accuse d’extrémisme. C’est la nouvelle manière de dire Speak white.

Le temps de la langue française conquérante (ou reconquérante, pour être plus exact) semble bien loin et celui qui, à Montréal, lancerait de nouveau le slogan maîtres chez nous serait soupçonné des pires pensées. Globalement, nos élites veulent nous faire croire que le français se porte bien dans la métropole. Elles ne cessent de nous répéter qu’il fait des progrès et que s’il faut demeurer vigilant, il ne faut pas trop s’inquiéter. L’optimisme linguistique est la doctrine officielle de l’État québécois et il ne faudrait plus jamais miser sur un renforcement de la loi 101 pour assurer la promotion du français. La grande cause de notre temps ne serait plus celle de la francisation de Montréal mais bien celle de la bilinguisation des Québécois francophones pour leur permettre d’être un peuple pleinement adapté à la mondialisation. On traite la culture nationale comme un folklore local ne devant incommoder ni les touristes, ni les investisseurs. Apparemment, les Québécois ne seraient pas encore assez ouverts sur le monde. N’est-ce pas le défaut congénital que Pierre Trudeau leur prêtait? Laissé à lui-même, le Québécois francophone se soumettrait à ses pires instincts: il aurait l’instinct tribal. Il aurait besoin du fédéralisme canadien pour le civiliser, pour contenir ses pulsions mauvaises: la démocratie, chez nous, viendrait de l’extérieur.

On le sent, pour bien des leaders et des commentateurs de notre vie collective, la querelle du bonjour-hi a trop duré. On cherche maintenant à l’écraser sous la moquerie, comme si finalement, tout ce qu’elle révèle était ridicule. Et nos colonisés mondains qui ne peuvent tolérer l’idée que la presse internationale ne nous trouve pas aussi cool qu’on aime se l’imaginer paniquent. Ceux-là n’existent qu’à travers leur adhésion à une hypermodernité fantasmée: le Québec devrait en devenir le laboratoire. Rien ne leur déplait autant que de voir resurgir une querelle linguistique qu’ils jugent archaïque dans un monde où les cultures devraient cohabiter et se féconder sans jamais entrer en tension. Rien ne leur déplait autant que penser politiquement le rapport entre les langues, en analysant les rapports de pouvoir entre elles. Alors ils dédramatisent ou ils multiplient les blagues. Comme l’a souvent noté Robert Laplante, le plus grand réflexe du colonisé qui a intériorisé les schèmes culturels qui fondent sa domination, c’est la logique de la minimisation des pertes. Rien n’est jamais grave et la disparition tranquille du français et des francophones de Montréal pas vraiment tragique, pour peu qu’on l’explique à cause de la mondialisation. En Amérique, n’aurions-nous pas avantage comme peuple à nous convertir à la langue dominante?

On le sait, les anglophones ont très mal pris cette controverse et certains d’entre eux aiment se présenter comme les victimes de la persécution des nationalistes québécois ne tolérant tout simplement pas leur existence alors que leurs droits n’ont jamais été contestés. C’est le point d’achèvement d’une étonnante inversion du réel: de petite nation fragile en Amérique, non reconnue au Canada, contestée dans ses droits chez elle et qui lutte pour sa survie et son droit à l’existence collective, le peuple québécois passe désormais pour étouffant et méprisant pour les droits de la minorité anglophone. Dans le Québec d’aujourd’hui, la Charte de la langue française n’a pour elle que la force de l’inertie: elle est là donc on la tolère. Mais plus personne n’oserait l’imaginer et le concevoir: c’est qu’elle est devenue inconcevable et inimaginable. Ce qu’on doit comprendre des lamentations d’une bonne part de la minorité anglaise, c’est qu’elle est simplement nostalgique du temps d’avant la Révolution tranquille. Elle n’a jamais accepté, en fait, la loi 101: elle accepte l’idée d’une visibilité du français dans l’espace public mais pas celui de sa prédominance. Fondamentalement, de son point de vue, le Québec ne saurait être une société francophone sans brimer ses droits. Lorsqu’elle milite pour un Québec bilingue, elle entend en fait consacrer son hégémonie à Montréal et marquer le déclassement du français qui ne serait plus qu’une langue sur deux. L’idée d’un Québec français est redevenue scandaleuse.

Chose certaine, on ne peut que souhaiter que ce renouveau de la question linguistique ne soit pas simplement une querelle médiatique un peu plus longue qu’à l’habitude et qu’elle témoigne d’un début de renaissance de la conscience nationale. À moins qu’il ne s’agisse que du dernier spasme d’un peuple agonisant. C’est possible aussi.