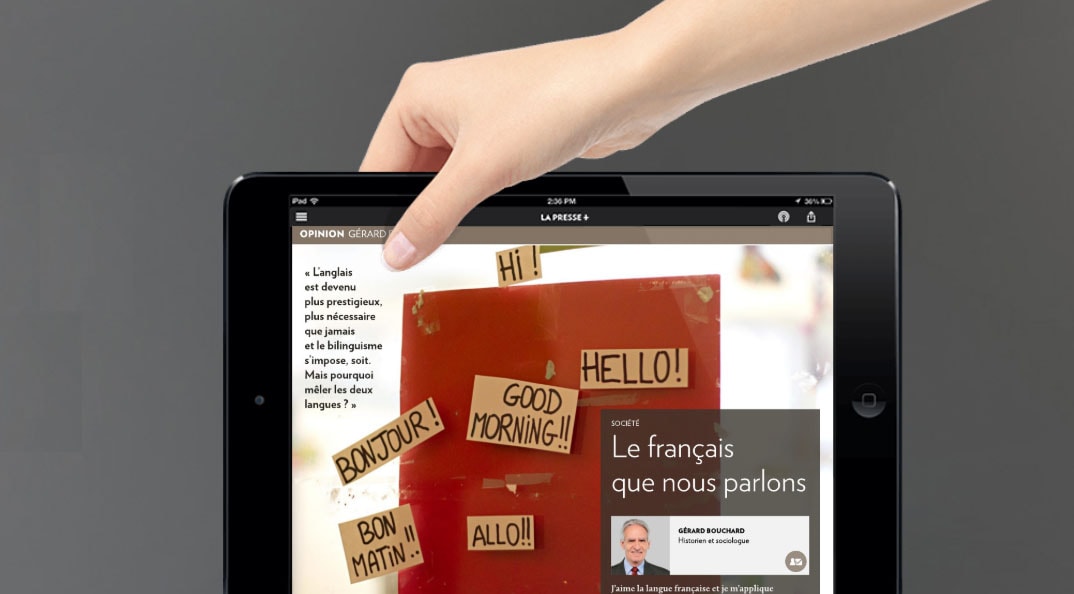

Opinion Gérard Bouchard, historien et sociologue | LaPresse+

J’aime la langue française et je m’applique à la parler et à l’écrire correctement, comme on me l’a enseigné à l’école.

C’est une langue élégante, précise, pleine de ressources. Plus qu’une autre ? Probablement pas, mais c’est la mienne. Je suis heureux quand je crois l’avoir bien mise à profit pour exprimer une idée, énoncer un problème, décrire une situation. Mais je m’inquiète de son avenir parmi nous. Ai-je tort ?

Apparemment, oui. Des linguistes m’ont déjà expliqué que la dimension normative d’une langue était secondaire ; ce sont les transformations et les emprunts, d’où qu’ils viennent, qui l’enrichissent. Ces experts approuvent sans doute la nouvelle forme de franglais (le franglish) qui vient d’émerger au Québec et que ses usagers présentent comme un signe de santé.

Contrairement à l’anglais que le Canada voulait jadis imposer aux Canadiens français, celui qui vient avec la mondialisation est vu positivement, et avec raison. C’est le prix d’entrée dans un vaste univers à découvrir et à conquérir. Mais du coup, l’anglais exerce une nouvelle séduction qui transforme notre rapport au français. Chez plusieurs, ce rapport devient moins émotif, plus utilitaire.

Est-ce une raison pour dénaturer notre langue en la livrant aux anglicismes ?

La région du Saguenay, qui n’est pas exactement l’épicentre du nouveau monde en ébullition, en offre un exemple d’autant plus frappant. On y connaît le Fun Fly, les food trucks, l’airsoft, le Blueberry Bowl (finale du football collégial régional), les tailgate parties. On y tient des compétitions d’extreme ice, de Championship wrestling. Il y a aussi le Dampfest, le Spartan Fight Club, le Super Fight Saguenay, le Centre équestre Bédard Quarter Horse, les Ville d’Alma Spectacles… Des clubs de hockey s’appellent les Flames, les Hawks, les Kings. Et tout cela ne suscite aucune critique.

Autre fait notable : les nouveaux anglicismes au Québec sont ordinairement le fait des personnes les plus scolarisées de notre société. Ce sont celles qui, depuis quelque temps, impulsent des changements, implémentent des systèmes, adressent des problèmes, se dédient à leur travail et questionnent des projets – après s’être fait une tête. Elles focussent sur l’essentiel, prennent (et même mettent en place) des actions, saisissent des opportunités, font des contributions, se réjouissent de leurs accomplissements, font des décisions consistantes, mettent l’emphase au bon endroit, ne laissent aucune question non répondue, se souhaitent « bon matin ! », sont disponibles 24/7 et assument qu’elles parlent correctement. Où est l’enrichissement ?

L’anglais est devenu plus prestigieux, plus nécessaire que jamais et le bilinguisme s’impose, soit. Mais pourquoi mêler les deux langues ? On s’étonne du peu de vigilance exercée par les commissions scolaires, les cégeps, les universités et le ministère de l’Éducation. Même la France est moins soucieuse de sa langue.

À la télé, on fait des annoncements, on délivre la marchandise, tel leader a de nombreux followers, le public se laisse impacter par les médias. Sans parler du prochain Salon du livre de Paris où, si l’on en juge par la documentation officielle, l’anglais le disputera au français. J’oubliais : il faut dire maintenant la « Sorbonne Université »…

M’attristant du sort du français, je ne songe pas à en blâmer les jeunes. Insérés très tôt dans la mondialisation, ils baignent dans un autre univers et n’ont pas été assez sensibilisés à l’importance de notre langue.

Mais comment expliquer, chez de nombreux francophones très scolarisés, l’indifférence à l’appauvrissement du français alors même qu’il est le dernier rempart de notre culture ?

En guise de remède, on pense à la mise sur pied de groupes de pression, à l’organisation de forums, à de nouvelles études, à la formulation d’un nouvel argumentaire… Mais tout cela n’a-t-il pas déjà été fait ?

On voit que le vieux combat de la francophonie québécoise est toujours à reprendre et son avenir toujours à réinventer face à des obstacles changeants. Mais cette fois, la partie est des plus incertaines. La France n’est plus l’alliée qu’elle était et les nouvelles forces qui menacent notre langue paraissent invincibles. Faut-il donc s’agripper au peu qui survit et, pour le reste, laisser aller ? Beau programme…

En fait, la seule formule viable est assez simple. C’est celle qui a permis depuis plus de deux siècles la survivance de la francophonie québécoise, à savoir la mobilisation conjointe de tous les acteurs exerçant une responsabilité dans la sphère culturelle : l’État, les municipalités, le milieu littéraire et artistique, le système scolaire, les médias. Pourquoi l’État ne prendrait-il pas l’initiative de cette grande corvée ?

Mais tout cela suppose une volonté ferme, collective. Nous ferait-elle défaut ?